近日,在广州番禺求学、生活多年的澄海籍画家李丛,耗时近24年创作的首部文集《圣凡斋随谈》正式出版。这部凝聚其从16岁到39岁人生思考的作品全国十大正规配资,以62万字、82篇正文的体量,横跨近二十个领域,兼具思想深度与内容广度,不仅是他个人写作生涯的里程碑,也为番禺文化领域增添了一抹亮色。

李丛挥毫泼墨创作不辍

李丛,1985年出生于广东澄海樟林,是一位独立画家兼自由作家。他自幼受家庭熏陶,对美术、文学产生浓厚兴趣,13岁正式拜师学习西洋画,有扎实的素描基础,后转攻国画,尤以写意公鸡见长 。他就读于广州美术学院高级研修班,师从方楚雄、万小宁、郑阿湃、许敦平、刘瑗诸老师 。

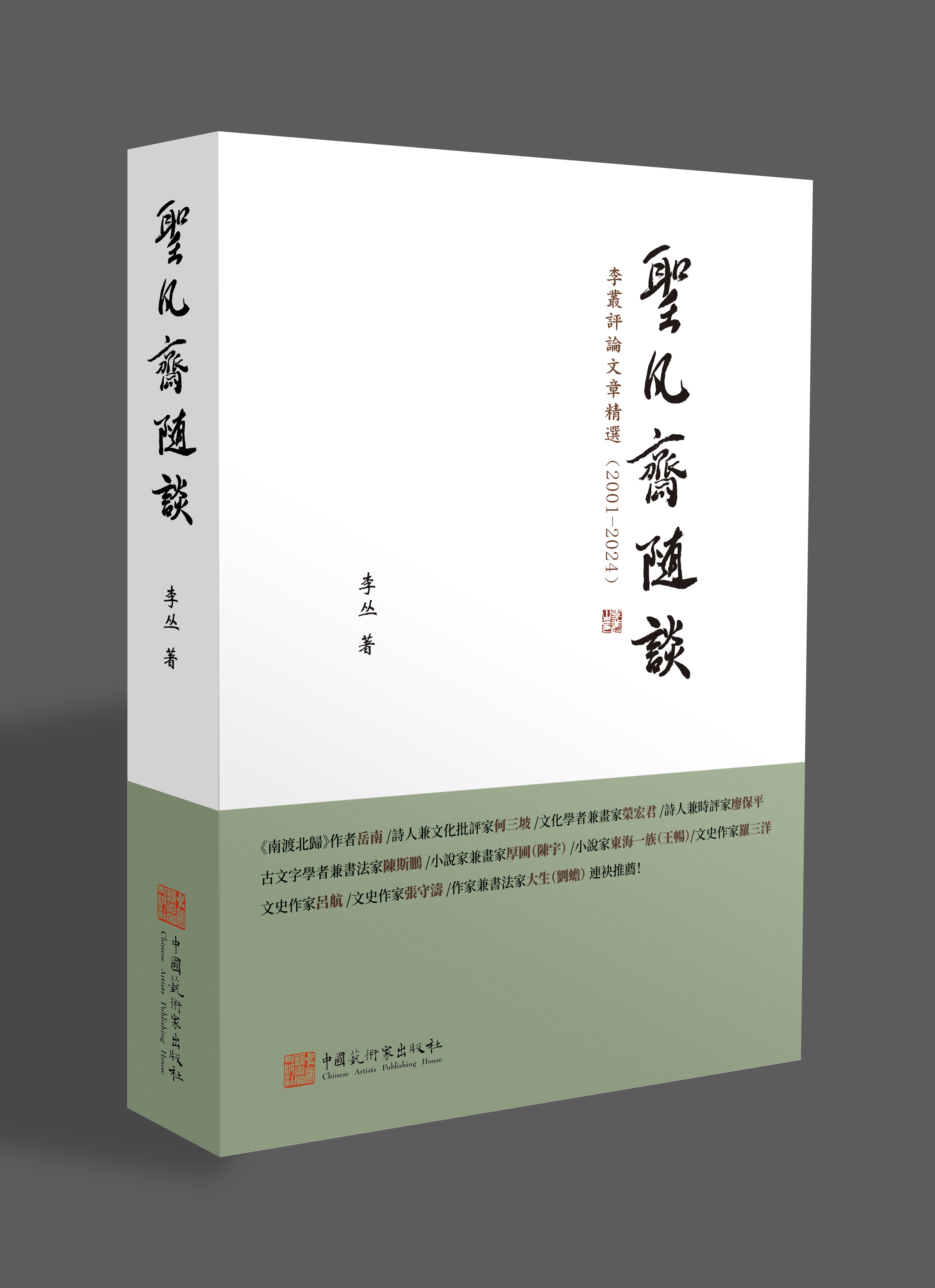

李丛首部文集《圣凡斋随谈》正式出版

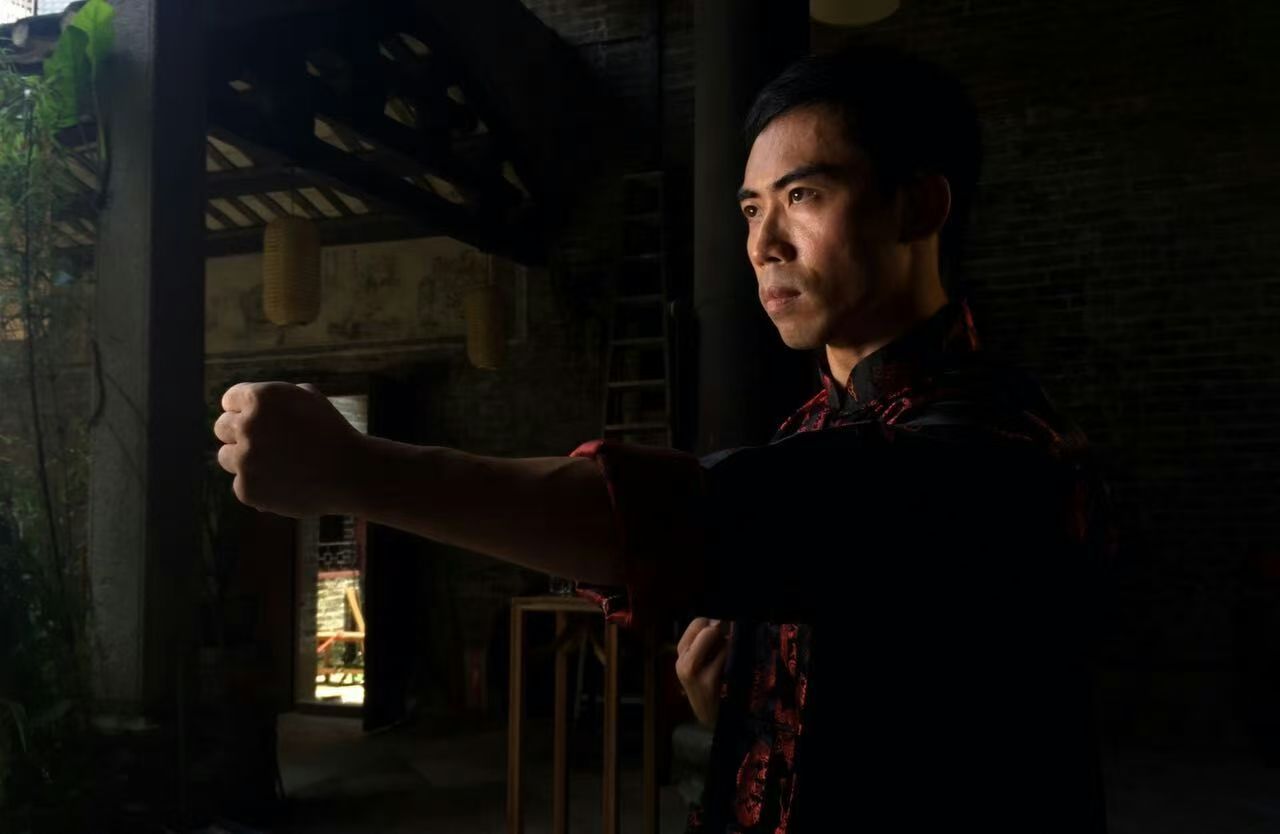

目前,李丛已举办个人画展五次,联展、集体展五十余次。他著有各类题材的文学作品约三百多万字,其62万字的评论文集《圣凡斋随谈》已正式出版。他现为《千岛日报》“粤侨书画”栏目副总编辑、湖南《艺术中国》驻广州工作站站长、广州市美术家协会第八届理事会花鸟画艺术委员会委员、广东省青年美术家协会理事、广州青年美术家协会会员、广东省侨界作家联合会理事、广州市作家协会会员、海珠区作家协会会员、广东省武术协会咏春专业委员会会员、广州市咏春拳协会常务理事、广州市文化馆国学讲堂特聘教师、“正气书院”特聘顾问。

李丛国画作品

作为长期扎根番禺乃至整个岭南地区的文艺创作者,李丛的成长与创作始终与这片土地紧密相连。求学阶段在番禺积累的知识养分,生活中对番禺人文风貌、民俗特色的观察,都潜移默化地融入其文字——书中谈民俗、论生活的篇章里,常能看到对岭南地域文化的细腻解读,而番禺开放包容的文化氛围,也为他跨界探索绘画、文学、武术等多个领域提供了土壤。

《圣凡斋随谈》收录了李丛2001年至2024年间的代表性评论文章,内容覆盖绘画、书法、文学、武术、音乐、电影、美食、民俗、教育、婚姻、社会观察等,既展现了他从少年到近不惑之年的思想蜕变,也让读者能在一本书中领略多领域知识。全书含正文82篇、自序1篇、后记1篇,共640页。

更值得关注的是,该书从书名题字、封面装帧设计,到内页插画绘制、书签创意设计,再到最终的审核校对,均由李丛独立完成,这种“全流程亲力亲为”的创作模式在同类书籍中十分罕见,让作品兼具个人风格与纪念价值。李丛在自序中坦言,出书的念头早在2008年博客时代便已萌生——当时他因发表针砭时弊的文章获数十万点击率,多家出版社抛来橄榄枝,却因不愿删减内容、接受苛刻条件搁置;后又因创业初期经济拮据、疫情阻碍等原因一再推迟,最终为致敬已故恩师郑心伶(知名鲁迅研究学者、原中国鲁迅研究会副会长、广东鲁迅研究会会长、广东省文联副秘书长)的教诲,才在40岁前夕完成这一心愿。

李丛热爱咏春拳等武术运动

这部文集的价值也得到文化界多位名家认可:《南渡北归》作者岳南、诗人兼文化批评家何三坡、中山大学博士生导师陈斯鹏、时评家廖保平、文史作家张守涛、中国作协会员小说家厚圃、新锐小说家东海一族、学者型书法家大生刘蟾等十余人联袂推荐。其中,厚圃评价其“文字生猛爽劲,气血丰沛,既反映当代社会现实,也输送精神能量”;陈斯鹏则以诗句“凡圣在人不在天,功夫日进不唐捐”点赞其多年坚持;东海一族更是发出“李丛不火,天理不容”的呐喊。

李丛热衷烹饪

李丛在接受采访时幽默解读自己的多重身份:“我是被画艺耽误的‘山寨厨师’,痴迷阅读的自由写手,没受过正规训练的音乐爱好者,还爱健身搏击、编笑话。”谈及在番禺的创作生活,他提到:“番禺的生活节奏不快,能让人沉下心观察。比如我之前写过一篇《南漂二十年》,就记录了对各种粤式文化的理解和感受,这些都是最真实的创作素材。”而对于文集的出版,他表示:“这本书既是给四十岁的自己一份礼物,也希望能让读者在文字里找到共鸣——不管是对艺术的热爱,还是对生活的思考。”

李丛对音乐痴迷

据悉,李丛虽以画家为主要身份,却在文学领域积累了三百多万字的文稿,后续还计划推出艺术评论、人物研究、生活教程等系列著作。

文、图:番禺融媒记者 潘伟璘

熊猫配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。